|

□プロローグ 2009年秋 皆さん、こんにちは。 本日は第30回「一葉忌」の参列、そしてお参りお疲れ様でした。 これより希望者を募り『街案内』を致します。 当会では近年「東大構内」や「近代建築」など御案内しておりましたが■第30回を記念して、基本に立ち戻り『法真寺』より【伊勢屋質店】迄の僅かな道程ですが、「菊坂の与太郎」が『昔空間散歩の薦め』(一葉篇)と題し、地元本郷の情報を織り交ぜながら皆様のお供をさせて戴とう御座います。○○○見渡すと「ただ一葉さんが好き」という純粋な気持ちから。また、一葉女史の文学研究に秀でた専門家の方も、きっと居られる事でしょう。でもここにおられる方一人びとり、「あなたは」そして「あなたも」、何らかしかの形で一葉さんに係わりを持ち、「招かれ」今ここに集って居られます。云わば「樋口一葉」さんを愛する兄弟姉妹の集まりです。前後左右とは申しません、左右の方だけでも結構です、ご挨拶いたしましょう。お顔を覚えていただき、どうぞよろしければお友達をお作り下さいませ。 典拠本(平成15年度特別展「樋口一葉その生涯」 文京ふるさと歴史館発行)使用 ・「2009年、今年はおりしも【山手線】命名100周年の年だそうですね。「汽笛一声新橋を」ご存知、丘蒸気は1872年六月品川まで仮開業をし、十月に新橋と横浜間の本営業が始まった年、そんな年に産まれたのが樋口一葉です。 ※もっとも『鉄道唱歌』はさらに後、明治32年(1899)に発表された作詞は大和田建樹(たけき)。 曲はすべて多梅稚(おおのうめわか)の物が良く知られています。 今で云う「千代田区内幸町」生まれの奈津ちゃんは、家族と共に明治九年に生涯の大半を過ごす本郷へと、引越して来ました。そしてここで、五年間幸せな時を過ごしました。 ■「一葉さんこんにちは」第Ⅰ部【櫻木の宿篇】 4〜9歳 ①櫻木の宿-Prt.1 「法真寺」参道右手前、隣に位置する『櫻木の宿跡』駐車場 へ 櫻木の宿時代に記憶した情景が、文面に織り込まれていると馬場胡蝶先生が最初に指摘し、寂聴さんが物語っているように、暮らしていた時の二階家部分からの様子、見下ろすと腰衣観音が微笑んでいるのが見えたそうです。『ゆく雲』を読んで行くと、一番大切なこの場所の情景、『昔の空間』に我々を、十分誘(イザナッテ)ってくれます。 --《旅立つ準備を致しましょう。》 瞑想タイム ・ここで櫻木の宿、父君「則義氏」が残してくれた図面を見てみましょう。・想像出来ましたでしょうか・・・、我々は幸せな時代に生きておりますね。『模型』もう御覧になった方が多いと思いますが、ここに「三浦宏」氏が制作して下さった櫻木の宿の模型写真が御座います。 ★良く目に焼き付て下さい・・。 ●では、静かに目を閉じ、玄関から引き戸を開け、奥行きの無い急な階段を登り、櫻木の宿の二階屋に上がりますと、ホラ窓から『法真寺』の方を眺めている奈津ちゃんがいます。その隣にいるつもりで『ゆく雲』の一節を静聴しましょう。 ★お願いします。「ゆく雲」・・・『上杉の隣家(トナリ)は何宗かの御梵刹(オンテラ)さまにて寺内広々と桃櫻いろいろ植わたしたれば、此方の二階より見おろすに雲は棚曳く天上界に似て、腰ごろも観音さま濡れ仏にておはします御肩のあたり 膝のあたり、はらはらと花散りこぼれ・・・』 TNX ・M10(1877)【旧・本郷小】が、ココから云うと「御茶ノ水方向」、「本郷三丁目交差点」の先、現・かねやす前を通り、エチソウビルを越えた先、正確には本郷大横丁・三九様近く元町に誕生した。早速兄達について通うが、秋には家の近く、私立【吉川学校】「金魚坂」近くへと通うことになる。 ②櫻木の宿-Prt.2 では、第二会場の赤門へと移動いたします。そこで「記念写真」と「続きの説明」をさせて頂きます。※尚、赤門からもう一度ここに戻りますので※お写真の嫌いな方、※お疲れの方は、少々ココ【櫻木の宿】で休まれていて下さい。では、赤門へと移動します。 <<赤門前へ>> <<資料写真、披露>> <集合写真-撮影> ■赤門(御守殿門内部)から見た【櫻木の宿】方向 写真説明:修復を待つ赤門全景を撮影した物をトリミング。赤門内からの風景で1925(大正14)年震災直後の写真だそうです。先日加賀藩の調べ物の最中発見した写真で、右側が「赤門ビル」その間には瓦ら屋根の二階家が奥にあります。◎これって「櫻木の宿」では?・・・とおもったのですが。M14年7、一葉一家が下谷へ引っ越してから何時壊され・建て直され、または増改築されたかはまだ判らないのです。馬車と一号ポストがあるビルとの間、路地奥にひっそりと見えるのがひょっとすると「櫻木の宿」かも知れません。または昭和14年の記録に在る大津旅館 (大津優夫氏所有)の物かもしれません・・・? まっ、いずれにせよ今の時点では一番、一葉一家が暮らしていた「櫻木の宿」の時代に近い写真であると言えるのではないかと思います。 1925(大正14)年 修復を待つ「赤門」より 本部施設課所蔵写真より (トリミング) 法真寺に隣接した庭には櫻の木と池そして倉までもあり、「ゆく雲」にある様に二階屋のある家屋に一葉一家は住んでいました。※そうそう聞いた話では、法真寺入り口近く右側にあった医療器具屋さんの「お婆さん」が、幼い頃「なっ」ちゃんと遊んだと話していたそうです。 NPOまわりの住民の会(福満氏よりの情報) ビルの間を通り<櫻木の宿>跡へ戻る。 ◆ここで櫻木の宿の玄関はどちらに向いていたのか、もうお分かりですね。 ・矢田挿雲と云えば「江戸から東京へ」とベストセラーを書かれた人物ですが、[「本妙寺」の項で本門は前記の如くはじめは加賀候の赤門と向き合っていたが、加州侯の門は、【御守殿門】といって徳川将軍から大名への降嫁(コウカ)を意味する尊厳冒し難きシンボルであるに、直ぐ前を葬式の棺桶が出入りするなぞは目障りだ?いや勿体無い? 生意気だ?兎も角憲法発布以前のことだからどんな理由で取り払いになったものかはわからぬが、それ以来「本妙寺」の門は今で云う臺町の方へ附ける事になった。]と書かれています。古地図、及び年代的に見ると門の位置、間違っているのではないかと思う点も有るのですが、それよりも大事なことが書かれています。つまり加賀藩の前田侯の屋敷側に、寺社の門を向けているのはその関係の許されたお寺だけで他は、前田侯の屋敷側を避けて、門を作ったということです。 先日『法真寺』の伊川ご住職に、昔の腰衣観音の位置と向きをお教え頂いた際、故・松岡先生とお話した「本妙寺」の昔の本門位置の話をしました、すると加賀藩の前田侯側に、寺社の門を向けることのできたのは前田家関係のお寺だそうです。 ・本郷通り加賀前田邸向き、樋口家に入る ・『法真寺』参道について旧加賀藩前田家の【御守殿門】が、文政10年(1827)に、景徳院 徳川溶姫御輿入れの際、出来てその前を寺社の門を向けるのは遠慮したとお聞きいたしました。ナルホドそれで、陸軍部の地図を見ると、直接の参道が塞いであり、藤之森稲荷通路側(赤門町會側)と、この樋口家の玄関に通じる門とを利用していたわけです。寂聴さんは、このように一葉没後も隣家に住んでいたというだけなのに、立派な法要をなさる『法真寺』さまを、大切に思い。今のような参道ではなく、もっと立派な本郷通りに面した参道をお持ちだったんだろうなあとお考えになられたのかなと、何か心の中がとても温かく、ますますファンになってしまいました。※景徳院 徳川溶姫(1813〜1868)様は、11代将軍・徳川家斉の21女[で、母は側室・お美代の方(専行院)。]12代加賀藩主・前田斉泰の正室。------------------------------------------------------------------- ・<法真寺出発にあたって> a) 移動に当り、脇を車等がスリ抜ける場面が有るかと懸念されます。気が付かれない方が居りましたら是非、お互いに声を掛け合って怪我する事無く、伊勢屋質店まで辿り着けるように御協力を御願い致します。 b) 説明などを始める場合、時々私くし「この短い片腕」を挙げますのでそれに気が付いた方は、両隣との談話を一時止め、腕が御不便な方以外は、『無言で挙手』を願います。 c) 特に一葉井戸史跡「菊坂下」70番地、及び69番地は路地に入り、現在も住人が住んでおられます。 日頃、非常識な見学者が多く、それらの方が来る度にストレスが溜まっておられます。 ※静かにするのは勿論ですが、もし居住者とお会いしたら是非※感謝の気持ちを持って「軽い会釈」を御願い致します。 --------------------------------------------------------------------- ③では、【附木店】と●奥組(おくみ)へと向かいましょう。 櫻木の宿の玄関位置からスタートしましょう。 この道を毎朝通って吉川学校へと向かいました。東大赤門に出て、右に曲がり赤い一号ポストの前を通り、今の扇やさんの前を通って通学。角には現在写真屋さんがあります、この写真屋さん『須藤カメラ店』は、先のノーベル物理学賞受賞したカミオカンデで有名な小柴先生や皇太子妃雅子さまが記念写真を撮るスタジオです。 そのまま直進して行くと道路反対工事中の「学士会館」その奥、突き当たりには加賀前田邸の表御門がありました、右側には日蔭町という一帯があり、百万石を初め日本薬局(昔、付木店左角に在った)、変わらぬ高嶋薬局もあり。本郷通りの一本裏の道、本当の中山道があります。 なにやらTVで見たビル。そう『角川書店』ビルです。戻って右手にちょっと凹んだところが在りますが。ご存知「宮沢賢治」がT10(1921年)1月上京、同年8月まで菊坂下道に下宿しながら生活の糧にと、文信社(現大学堂メガネ店)で硬筆(ガリ切)謄写版刷りの筆耕や校正などをした出版社前を通過、すると緩やかな下り坂になり宮田花店、角を曲がり進みます、 ※電車通りを境に西裏に、移りたいと思います。電車通りを入り、石垣、石段を境にして、その奥の方は御組屋敷であった。そのさらに大昔は茶畑であった。上品な奥ゆかしさのある屋敷町で、表通りの人は今でも奥組(おくみ)と呼んでおります。 本郷5丁目町會史より [(藤むら)-「吉川学校」その反対「附木店側」に(児童新聞・明治館)そして突き当りを右に上がると-「女子美菊坂校舎裏・佐藤高女の校庭」-ちょつと戻って公園のある奥組の道を進む手前に「久米正夫氏」その後、空襲迄「玉川一郎氏」旧宅が突き当りを右に折れ、左石垣沿いに坂を下りていくと-「稲葉鉱」宅そして江戸時代の店舗(藤むら)位地へと戻れます。・・] 右側地帯が「附木店」と呼ばれていたところで右に曲がる一・二軒目辺りが稲葉家、昔のお姫様であった「稲葉鉱」一葉とは乳姉妹(お母さんの乳房を分けた間柄)です。 そこは以前見た昔の地図に、羊羹の「藤むら」位置と書込みがあるところでした。 1877(M10)03 元町の本郷学校に入学するも、幼少の為秋には近所の、元僧侶・吉川富吉氏が慶応三年に創立した「政泉堂」を明治六年に改称、私立【吉川学校】に入学することとなる。そして小学読本と四書の素読を学んだ、尚、同校は1974(M17)年2月おしくも廃校。 (「樋口一葉その生涯」P8 文京ふるさと歴史館)より 変形四差路から、また歩き始め「金魚坂」で有名な江戸時代から続く問屋「吉田金魚店」の前を通り、さらに進み右コインランドリー前を通過する手前、反対側壁面に思わず、眼を奪われることでしょう。

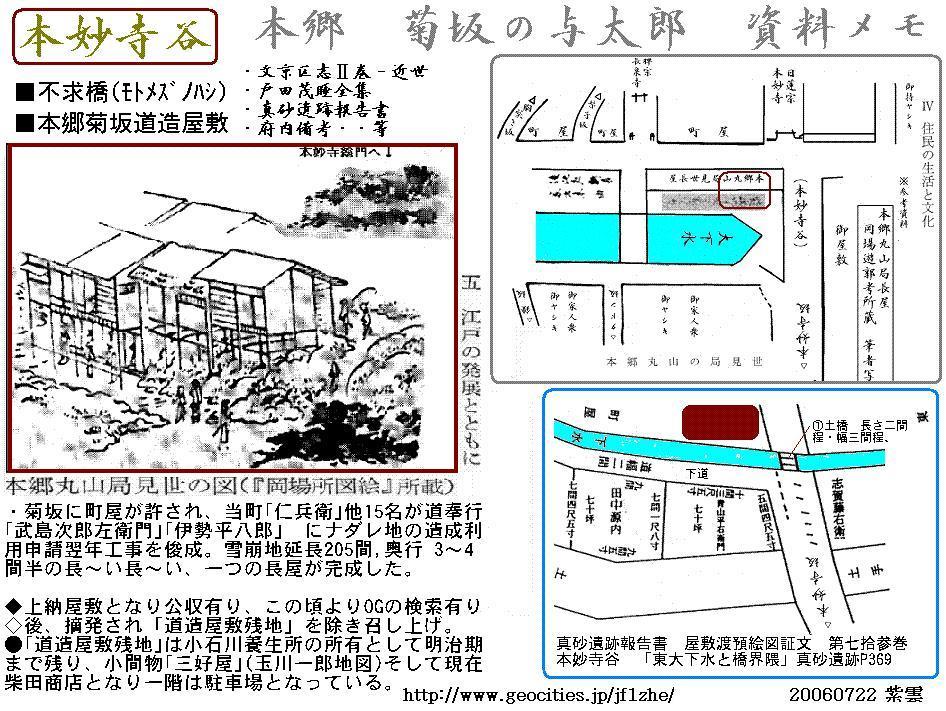

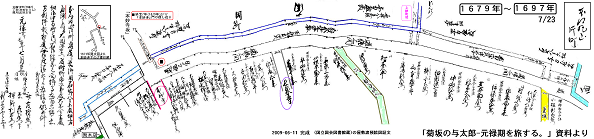

すると、現在の「菊坂の通り」に出ます。正式には本郷通りに面している「宇野千代」さんで有名な【燕楽軒】の角から伸びている左手の道が玉川一郎先生によると「菊坂の通り」と云い、「新道」とも云いました。 元に戻り「女子美菊坂校舎」裏です。ここには女子美の購買部があり、校舎裏の44〜48番地突き当たりをさらに奥「山形邸」までが「佐藤高女の運動場」でした。 では、附木店と奥組の境を通りましょう。板垣さまの場所には「破船」を書いた久米氏の兄弟が住み、その後、玉川一郎先生が、S20・3/10東京大空襲で焼け出されるまで住んでいらしたところです。そしてさらに奥には。文京ふるさと歴史館で行なっている催し物、加藤謙一氏の終の棲家です(坂巻談)。では、「稲葉鉱」前を通り、今日は、附木店から本郷三丁目交差点へと出ましょう。 【本郷三丁目交差点】明治の頃。 老舗「かねやす」が向うにありますが。勿論樋口一葉がいた頃は、まだ市街車電車などの軌道も無い頃でしたから、か弥やすも本郷通り反対の「三原堂」辺りの春日通り道路中央寄りにあったわけです。一葉・クニはよく夕方散策を楽しんでおりました。 明治24年8月3日の日記に 「かねやすにて小間物をととのふ、日暮れて帰る」・・とある。 本郷(四)丁目の交番その奥には、一葉(なつ)・クニらが散策した【本郷薬師】が見えます。 毎月8日+12日+22日の縁日でした。 今宵、くに子と共に薬師の縁日そぞろありきす。・・とある。 ここは世田谷の給田に今は退転した『眞光寺』というお寺の境内でした、真光寺は嘉祥2年 (849年)慈覚大師こと「円仁」の創建、唐より戻り209の寺を建てた。 中興の祖としてあの家康に信頼をおかれていた藤堂高虎が関係しているお寺です。当時はあの大坂陣で使用した移動用の建築資材をわざわざ使用して建てたと云う、江戸での裏菩提寺として役割を持った、大きなお寺です。(詳しくは、真光寺と『本郷薬師』でどうぞ。)https://hktv.xyz/119HTML/formu100.html おや!、気をつけると★緩やかな下り坂になりました。 そして※『明月堂』パン屋 通路を鋏んで ※『文京センタ-』 これが【見送り坂】です。 ※昭和59年代の黒い案内板について・・・ ・【別れの橋】現。東大構内『心字池』の上赤門と正門の真ん中位置位に噴水がある辺りに、大昔から湧水があり二筋の川となり、一つは不忍池に、もう一つはここを流れていました。そこに架かっていた小渠が【別れの橋】です。その橋の名の由来は、先程の【眞光寺】に実は深く関係があります。 【川】大昔その水量は豊富でした。 罪を犯し捕まり。裁かれ、許された人を解き放つ為の橋位置で『文京センタ-』(本郷勧工場-芝居小屋(大和座)-寄席-活動館-燕楽軒+市場-アメリカ屋-パチンコ屋の入る大きなビル)の下辺りから船が出たという古老からの口伝が残っています。 ・別れの橋跡 この前を工事していたら何かの橋と云う柱が出て来たと云う伝えと。・明月堂さんの創業は明治25年ですが、都電廃止により前の道を工事した際、此邊にて大きなる石を掘出したそうです。 しかしそれ以前、1818年出版の府内備考・第二巻(三十二・P76)にはこのような記述があるのです。 【別橋跡】別の橋は四丁目にかヽる小橋なりしと。紫の一本云、むかし大田入道々灌の領地の境目なりしといひ傳ふ、この地追放の者など此所より放遣しと、又このほとりに住めるもヽいひしは、いづれのころにかありし、此邊にて大きなる石を掘出せり・・・戸田茂睡 現・一方通行の菊坂は、明治22年全開通しました。 (開通の経緯と永瀬氏) ※「菊坂の通り」(新道)とも云う。NHKとんち教室で有名な玉川一郎先生が名づけたのが「菊坂の通り」。その理由は御一新頃呼ばれていた「本妙寺坂下」からの「菊坂通り」と区別する為でした「菊坂の通り」は「附木店」おり口辺り手前まで大昔は、川筋だったからでした。 その後、川は人々が周辺に住むようになり元禄期頃には大きな下水に変り【東大下水支流】となり、「附木店」のおり口辺り手前(震災前は畳屋/昭和期・東京写真/現・タオル販売店)の軒下に入り込み「本妙寺坂」の下の「本妙寺谷」に出て、「菊坂」の通りと暫く並行する下道に流れ、最後は合流してあの水戸藩邸内を通り、旧・吉祥寺橋(水道橋)脇、仙臺堀へと現在も注ぎ込でいます。 「東大下水支流」をたどるより https://hktv.xyz/119HTML/Ogesui.html 【菊坂の通り】又は【新道】と呼ばれるこの道は、明治22年に出来た道で、明治16年頃の参謀本部陸軍部測量局地図ではまだ道が有りません。それもその筈加賀藩邸より流れ出「東大下水支流」が流れていたからで、遥か昔は船の通れる位の川で大田領との境ともいわれていた場所です。この道が開通する経緯があり、当時の北村区長が、この沿道敷地を持っていた三人の地主や明主を説得し、やっと開通させたという経緯が有るそうです。えっ、当時一葉は、下谷區住まいであり、一葉と何の関係があるのかってそう云われちゃうと答えない訳には参りませんね。実は三人の地主や明主を調べました所、当時の東京市副知事の太田氏、中村氏、永瀬氏だったのです。そう、一葉がお世話になった伊勢屋質店のあの永瀬氏がいよいよ登場です。近世「東大下水支流」となった川は途中から軒下を通り、建物の裏を通って下道の入口近くまで暫く、姿を隠します 「新道」を右に進み、菊富士ホテルの記念碑創設にも関わりのある魚よしの「徳さん」こと徳三さんのいらした店前の通りを挟むと「松坂屋」質店があり赤心館に居候として金田一京助の所にいた石川啄木が本郷の櫻木神社の裏隣にあった、葦ず張りの蕎麦屋に行きたいが為、冬の物はこの時期は必要ないからと金田一を唆して質入れした場所です。ここは久米氏にも、関係がある質屋です。 その隣奥には、数段の階段を登ると白い蒲鉾型の屋根を持つ門がありますね。その奥に玉川一郎先生の終の棲家がございます。(図書出版手前)そして※旧・【柴田商店ビル】前の変形交差点に達します。この交差点、カーブミラーも付いております様に、ちょっとズレています。故に、衝突事故が多いので気をつけ下さい。 【本妙寺】と【長泉寺】 この変型交差点を右に曲がり、坂を上がりますと近世では明暦の大火の火元引き受け説がある「本妙寺」現在巣鴨に退転。や、現存する光圀公ゆかりの「長泉寺」に繋がる「名無し坂」と呼ばれていた山門に通じる上り坂です。その後、御一新になり寺内の以前池の辺りには、小学校の前進が出来その後あの有名な「女子美の菊坂校舎」が跡地敷地内に建ちそこには「徐々に縮小していく本妙寺」の姿がありました。山門も元・前島歯科医院上と右コイン駐車場辺りにあった山門と受付が退転する頃には、元・境内の大黒堂があった辺り現・文京区教育委員会の埋没遺跡調査保管場所の境辺りに総門が退去してしまっていたのです。 この坂を上がり切った左奥には、有名な文士・画家・政治家になった人々が住んでいた、大正期に建てられた羽根田氏の「菊富士ホテル」や続きとして菊富士楼の隣に赤心館がありその隣に「長泉寺」裏門が繋がっています。何故かと言うと菊富士ホテルも、赤心館も「長泉寺」の旧・敷地内に建っていたからです。その後、この坂は「地獄坂」とも呼ばれた時期が有りました。オヤッと思われるでしょう(実は後に、本郷税務署が出来たからでした。そしてそこは公認会計士会館となり、現在の「プラウドマンション」へと、なっています。だから「本妙寺」総門位置は時代によって変化しています。)でも、「本妙寺」、一葉に関係無いでしょうって?、イエイエそうでもないんですよ。実は種痘接種の関係で、竜泉でも接種しましたが、「菊坂」下に引っ越してからも接種をしたようです。明治25年3/16の日記にホラ・・ (晴天)一点の曇なし。「本妙寺」にて種痘を行うといふに、我もくに子も行かばやとて支度をなす。とあり、この頃の経済的精神的心情はやや落ち着いていたのでは。日付からするとまだ70番地にいる時分で11日後、M25年3月27日に桃水の主催する「武蔵野」に『闇桜』が載り発行される予定となっていました。 さて、「本妙寺」については・・・ ●さて旧・お菓子屋さんの角店(柴田商店)前をコレ、左に曲がりますと、「本妙寺谷」となりまして昔は東大下水支流の為、遮られておりました。それが明暦の地図には、現・本郷小学校又は男女平等センターへと行く「本妙寺坂」と呼ばれている坂に繋がっているのが確認出来ています。この「本妙寺谷」には東大下水支流に掛かる小渠、不求橋(もとめずの橋)という土橋が掛かっていました。 その橋は、道幅よりも少し狭く、少し柴田商店寄りです。 整理すると、本妙寺惣門に続く上り坂、御門前を上がる時左の角に「中村屋」と言うお蕎麦やさんがありますが、

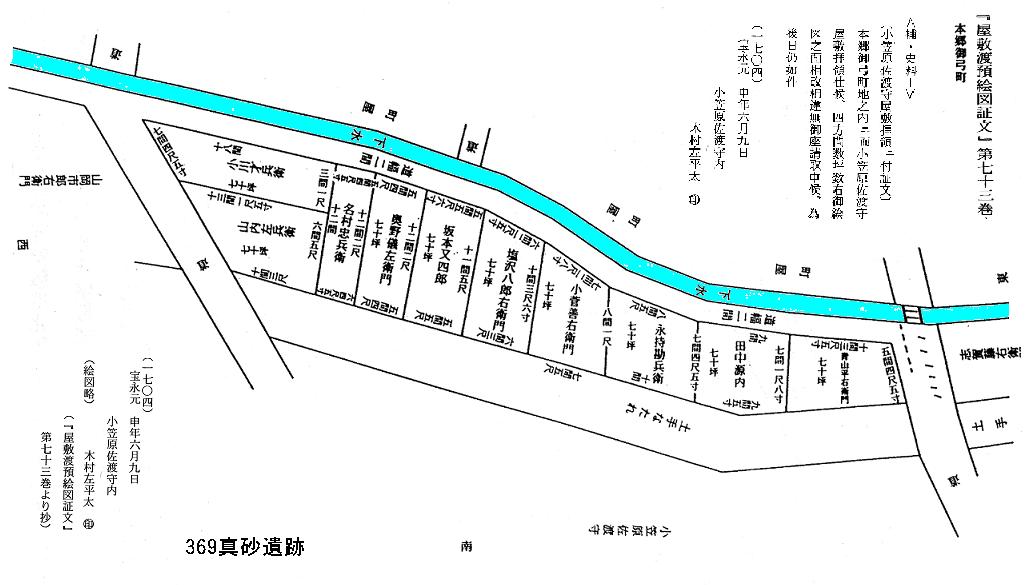

さて、前で「東大下水支流」となった川は途中から軒下を通り、建物の裏を通って下道の入口近くまで暫く、姿を隠します。と書きましたがその東大下水支流がここ「本妙寺谷」で再び姿を現すのです。 「本妙寺谷」の、不求橋(もとめずの橋)の下を流れる川は、菊坂通り下道(一部の書物に丸山通との記載も在る。)を通り、菊坂通り上道に平行して菊坂通り下道として菊水湯近くまで流れていきます。この※旧・【柴田商店ビル】は注目するべき場所で御一新頃まで小石川養生所の所有地でもあり、「道造り屋敷の残地」そして最近、古地図で発見したことですが寛文時代にはなんと「番所」か「辻番」が存在しておりました。やはりここは、特殊な土地でした。

実は、吉原や、湯島の大根畑が規制に遭い、この場所にはこの角店旧・【柴田商店ビル】辺りから、「長泉寺」前の下道への降り口まで、「本郷丸山局店長屋」が誕生していたのです。本来雪崩地だったものが道造り屋敷として、造成、整備された区画ですが、時の変遷と共に16人で所有していたものが、一人分を除き何時の間にか廻船問屋に買収されており、その後に丸山局見世となり上納義務が課せられ菊水湯前の床屋辺りに上納屋敷が加わった経緯があり時代劇にある。「××屋お前も悪よのう」などという時代劇さながらの出来事があったようです。何時か資料が整ったらいずれ書きましょう。 【本妙寺谷】ここは、海進期には海岸の入り江時代もあったようで急激に下って行きますが、まあ一葉忌に因んで、この東大下水支流の流れに沿って当時を偲びながら歩いて見て下さい。

・下道の 枯れ葉踏みつつ 右京寄り 一葉女史も 歩む道なり ※下道は昭和二・三年頃に、暗渠化されるまで、加賀藩邸より出る「東大下水支流」がこの道造屋敷残地からは、表を流れていました。従ってT10(1921年)1月上京、同年8月までいた宮沢賢治もこの下道を通る時は大下水を避けて歩き、人生をその流れの中に見つめて歩んだ事でしょう。 昔左側は、高さ1.5m位の石垣が道なりに続いておりました。さて、右側では所々石垣が露出していると思います、よく観察すると幅2-3cm程の筋が入っている布石積み、それがほぼ元禄十年頃の道造り普請の跡のようです。(これは家屋の後ろ側に同じ様相の石積みが、延々と続いていることから判ったことです。) 尚、東京大空襲の時、下道は、宮沢賢治の下宿した場所の手前隣、小さな井戸を挟んだ隣で焼止まったそうで、米軍の空襲直後の調査写真と一致しています。 【宮沢賢治】菊坂通り下宿先 『宮沢賢治の下宿先』を進み、菊水湯のエントツが見える辺り稲垣邸の切れたところ二等辺三角地点は、江戸期より伝わる絵図証文の名残を感じる場所です。 NPO・雑歩庵の主宰する「まちのえき」で以前開催されていた「山内豊子 合間写真展 ―本郷―2008.11.19〜11.24 10:00〜18:00 (24日のみ17:00) 入場無料 まちのえき隣「路地ギャラリー 夢のとおりみち」という開催でした。この山内さんは、以前一葉が荒物・駄菓子屋を商っていた吉原大門近くから引っ越して来た方ですが、なんと気が付いたら終焉の地に引越し先が近かったという、一葉さんに縁のある写真家です。 ■いよいよ第三部■ 訪問致しました。 「一葉さんこんにちは」昔空間散歩の薦め ◎路地に入る前に解説やお話は、雑歩庵さんや「まちのえき山猫庵」などで済ませておきましょう!! ①興奮を抑え大きな声でしゃべらないようにしましょう。 ②地域住民に出会ったら、軽く会釈や、挨拶をしましょう。 ③必要以上に長居をしないように致しましょう。お御願いします。 ◎一葉井戸近くの最初の家70番地に、到着。 ※今回は行き止まりの路地、私有地のため普通は「立ち入り禁止区域」 ★スペシャル★ 以前不明だった「70番地の位置」少しでも一葉女史の生活空間を感じとりたい為、、隣の家(同番地)の管理者に御願いし、一葉一家が住んでいた隣から全体を把握、その今でも残っている『昔空間』風の囁き・におい・雰囲気を体験して来ました小さな青い屋根が目印です。 この場所で何時か【句会】を模様したいものです。(紫雲) 丁度、他の一葉ファンが井戸の辺りで「あの階段の上、左側辺りに住んで居たんだってよ・・」などと本来の位置を知らないのか、周りに住んでいる住民にお構いもなく、やや興奮した大きな声で喋っているグループが参りました。 「シー!!」路地に入る前に解説や話は全て済ませておきましょうね。御願いします。 この事から判るように。御近所さんの誰かが、つるべ井戸を使い始めるとその音と、交わす挨拶、井戸端会議の声が、思った以上にここ路地奥の部屋二階にも良く聞こえます。一葉一家も、おさんどん、洗濯などの度に、この人の集まる井戸に通ったことでしょうね。辺りは普段とても静かで、風の囁きが聞こえる空間です。風が吹くと窓ガラスが揺れガタガタと軽く鳴り、大風が吹くと木造の家を揺らす事でしょう。その代わり、朝方などは今も聞こえる「東叡山からの鐘の音」や、「鳥の囀り」に朝は、目覚めたことでしょう。 夜ともなると、70番地前の路地奥に、月光が射し込み、うす青く浮かぶ、まばらな路地の敷石、などとても風情が在ります。 初冬の夜、きっとこんな光景を一葉も目にしたんだろうなあと、容易に妄想出来た与太郎でした。「ああ、この下を樋口一葉一家が出入りをし。生活に悩み。伊勢屋質店永瀬さんの質屋へ通い。肩こりと偏頭痛に悩ませられながらも、あの素敵な作品をここで生み出したのか・・・と。感無量でした・・・ そして路地に入る角の二番目に住んだ菊坂下道に面する角の家も是非見て下さい。 そう、窓の外には細道とさっき避けて来た「大下水」が流れる菊坂下道が前に横たわっており。向かいの上道からの声も聞こえたのであろう・・・。 M26年3月12日「我が家は細道一つ隔て、上道の商人どもが勝手とむかひ合居たり。されば口さがなきものどもが常にいひかわすまさなごとどもいとよく聞ゆる」よもぎふ日記 ●一葉の菊坂通り下道・下宿先 ①70番地 / ②69番地 (馬場胡蝶や樋口一葉事典は旧住所表記の取り違いによる間違があるとのこと・・)決して、一葉井戸の先の階段を上がった所ではない、階段を上がって鐙坂又は真砂町にあったのは・・・金田一京助の住居跡そして ・明治27(1894)年二月22歳の一葉が、資金調達の為「天啓顕真術会」(てんけいけんしんじゅつ)という新興宗教団体の久佐賀義孝、という怪しげな訪問先である。 ※Dr.黒石の、最近思うことかくしてひが者一葉の抵抗は、・・・〇菊坂町七十番地の井戸をあがったところに天啓顕真術会があり、その久佐賀義孝の家は鐙坂(あぶみざか)にあった。菊坂に住んだときと時代が違うが、菊坂の家から直ぐ ...と記載されていた。http/www21.big.or.jp/~pcs/ent/omoukoto/2007_09/zakkan.htm 参照。 本来は、鐙坂を上がった先、上野高崎藩足軽長屋調査地点、手前の右側筋にあった。が正解かも知れません。尚、湯島三組町にも関連施設を持っていて東京名所図会に記載があります。 <では、コースに戻ります。> 一番目の家から二番目の家(一葉井戸の路地出入り口、角左)、お勝手が下道に向いていた。・明治26(1893)年5月『首夏水』(しゅかのみず)より ・いささ川 きのふ(の)春のおもかげも かへらぬ水に かはづ鳴くなり(奈津)そして、下道+東大下水支流の向うの上道側の情景を憂いている。 では、あの菊坂の通り新道)にも関係している、伊勢屋質店(永瀬家)をいよいよ尋ねてみ.ることにしましょう。一葉井戸路地を、左に出て、東大下水支流の流れに沿って歩くと「水無川理髪店」(旧・山崎理髪店)が近くにあります。 ここには、三つの橋が架かっていました。 一番手前が菊坂上道に繋がる橋で大きな橋菊坂橋です。 【菊坂橋】規模は、手摺り欄干の付いた立派な橋でした。古老からの聴取で判明したこの橋は、上流からの合流地点でもある為、ここいらは水量もあり、雨など降ると子供の背丈位の深さになったそうです。 菊坂橋の位置は最近まで、二つの候補場所があったようですが。正解はココ明治の地図で見る番地、菊坂48番地です。(※詳しくは110周年忌記念配布地図参照) また、東大下水支流が直角に曲がり「菊水湯」の方に曲がるところへ、二つ目の橋が在り名前はまだ判らないです。三つ目は菊水湯前にあった、菊水湯に入る為の【菊水湯橋】であったそうです。 菊坂橋を渡り階段を上がり上道の商人どもの菊坂上道に出るこの階段の左側は、汚わい置き場の時期もありましたが、実は「与謝野鉄幹」が住んだ事がある親戚の家です。偶然にも我輩が家で建て直す時、仮住まいとしたことがあります。 この上道を左に降りていくと【伊勢屋質店】があります。特に【一葉忌】の日は、内部を公開してくださっていますから勉強になります。 【伊勢屋質店】見学が終わったら・・・ 伊勢屋質店玄関を出て二時の方向に菊坂の下道へ降りるところが在ります。(大昔はこの道が上道から下道に繋がる最後の道でした。)特徴は小さな4・5段の階段途中に「消火栓」がニョキっと飛び出ています、そして正面には公園が在ります。思うに、一葉は伊勢屋質店に行く時は、二つ目の橋を渡り菊水湯の釜側、大きなゴミ箱のある、旧・小林理髪店の前を通って真っ直ぐ進み、下道と上道を繋ぐ道を上がり、人目を避けて伊勢屋質店へ通ったのではないかと考えています。下道に下りたら右に行くと、突き当たり、右へ曲がると先ほどの菊坂に戻ってしまいます。何気なく通り過ぎてしまうと分からないので二つ目の左に伸びている路地、角に大きな消火器BOXと町内の掲示板がある所手前を覗くと、立派な井戸が見えます。その先右側が姉の「久保木ふじの子・甥の秀太郎宅」となり、鐙坂で曲がった「東大下水支流」が流れ、大合流地点近くへと出ることになります。 では戻って先に進み右に曲がると真正面に「菊坂」を挟んで「胸突き坂」が見えることと思います。この坂が、元祖「△キクザカ」と呼ばれていた物で現在「胸突き坂」と呼ばれております。この坂の途中では、寅さんの映画撮影がありました。 ◎「喜 福 寺の尻菊坂が〆くくり」なんて・・・当時の川柳があります。喜 福 寺は家康が入府する以前からあり『喜福壽寺』とも云います。※今の「落第横丁」(だるま横丁)の道は、『喜福壽寺』の「喜福寺門前」として、「喜福寺裏門前」もそうであったように栄えていきました。 昔からこの△キクサカは、大事な道であったのです。 江戸の歌人『戸田茂睡』翁も、勤め先である森川町の岡崎藩本多邸には、表門の菊坂下から、又は、本郷通りの木戸近くにあったウラ門への道として利用し、奥山の角を曲がり。丸山通へと続く梨木坂の一本の大きな梨の木がある庵から歩を進めた事でしょう。 そして、白山通りに出て終焉の地「コナカ裏」の崖地辺りが丸山福山町の家が在った所であり。毎年多少手前の位置ではあるが『一葉忌』には、温かい気持ちが溢れんばかりに記念碑がお花で一杯になり、呈茶などされ一葉女史の功績が称えられている。普段も彼女を偲ぶファンが絶えない場所です。

■第四部「一葉さんこんにちは」今後の課題【菊坂篇】 ・一葉井戸から、伊勢屋質店への道を、考察する。 済み ・伊勢屋質店内の見学をし、姉の久保木方秀太郎の家位置を確認。 済み ・玉川一郎氏・金田一春彦氏・の情報による龍泉寺町に転居する前に、一葉一家が荒物・駄菓子店を菊坂下で営んでいたことがあると記載がある??。 ※検証要。地域紙 K氏による談。 ・1893(M26)2/1下谷區龍泉寺町に転居、荒物・駄菓子屋を営む。 ⑫1896(M29)24歳「たけくらべ」を「文芸倶楽部」に発表 ・11/23日肺結核にて没。 ■今後の課題、文中にも書いたが一葉女史の菊坂下、もう一つ課題(謎)が残っている。玉川一郎先生と金田一春彦氏の本をお読みの方ならスグお分かりかと思いますが、菊坂下道で一葉一家が竜泉に引越しする前、生活の為に子供相手の駄菓子を売る店を商っていたという説である。一葉研究会等で、この疑問の話をすると、会合場所で苦笑されるのが、落ちであるが確かに、前記の二書には記録されているまた、玉川先生の文章を読むと、伊勢屋質店の店の様子などが描かれており描写というその点に関しては疑う余地が無い。しかし、一葉の菊坂下での子供相手の商売をしていた場所を表す文を読むとウンなんだ??・・と頭をひねってしまうところがある。また金田一春彦氏の文にも、菊坂下で一葉一家が竜泉に引越しする前、生活の為子供相手に駄菓子を売る店を商っていたという部分がある。 最近、廃刊となっているが注目している文化誌があり、その一つにこの噂についての記載があった。その文章ではどうやらウサギ屋を指しているようですが、一葉さんの日記にも手掛かりが無く、まだ時間が無くて、著者に確認を取っていない現状です。 H201120 本郷-菊坂の与太郎 梨木紫雲(梨木庵)にて 偲びつつ終焉の地を訪ねましょう。 菊坂の与太郎・・・つづく ----------------------------------------------------

明治四十三年、台風による崖崩れで壊れたという.一葉 終焉の地について。 資料■本郷「本妙寺」から「梨木坂」への抜け道 −菊坂の与太郎シリーズ−https://hktv.xyz/119HTML/M43.html7 資料■ぶんきょう人物伝 樋口一葉

|