|

|||

|

■基点「本郷三丁目交差点」シリーズ案内 第一回 本郷-菊坂の与太郎シリーズ-) ☆ おことわり、これは皆さんと同じ「本郷が好き!」という「菊坂の与太郎」が研究資料に普段持ち歩いている、「葉書」サイズ&「A4」サイズの私的資料 -<与太郎ファィル>-を基に構成しております。物によっては縮小してあり見にくい点は御容赦下さい。また、著作権関係で許容範囲を逸脱している物有りましたら、御指摘頂ければ幸いです。尚、修正迄の間の掲載、御容赦等ヨロシクお願い致します。(与)●本郷三(四)丁目交差点から西へ(春日町方向) ■「旧、春日通りの道幅って?」 (これは春日通りに関する、明治頃の話です。)

本郷三(四)丁目交差点から、嘉納治五郎で有名な「講道館」近くの春日町交差点に至るまでの区間に、「病院」と「お寺」の敷地が在り春日通は紆余曲折しておりました。一つは真砂坂上の「警察病院」、もう一つは本郷三丁目寄りに大きな「真光寺」が鎮座ましましており人や大八車が通る道は、市電(都電の前身)が開通するまで敷地を避けた道筋となっておりました。なる程、当時の又それ以前の地図を見るとなんと本郷三丁目の交差点付近で本郷通りはそれなりに真直ぐなものの、春日通りは道が十字にならず卍状態のようにズレております。それを裏付けるかのように明治40年頃の笠井鳳斎氏の克明な画と、

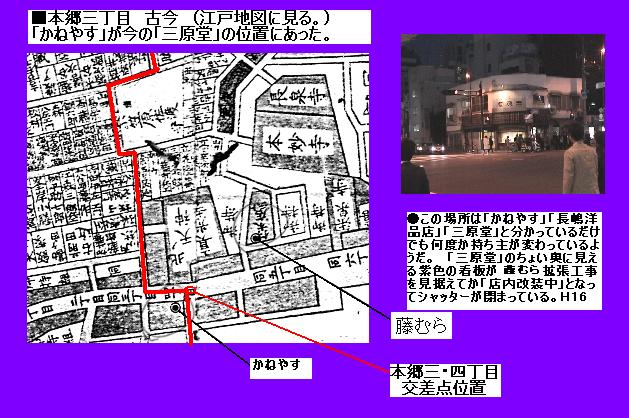

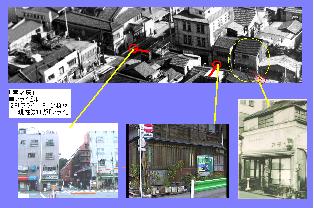

充分、散 歩する事が出来る筈である。☆左:笠井鳳斎画「風俗画報」M40刊373号臨時増刊「新撰東京名所図会」☆中;(市電開通前)の春日通り・右:(市電開通後)旧・F銀行所蔵の写真より。 ●「かねやす」 面白いのは、本郷3丁目の交差点角にある「かねやす」 ■「真光寺」 さて、話をもとに戻して春日町方向に進むと、最初に大きなお寺で、天台宗富光山瑞泉院『真光寺』が東京大空襲で消失するまでありました。(今は世田谷区に移転)その敷地内に今も残っているのは、裏手の11面菩薩そして、最初は江戸城内にあった『櫻木神社』が、新御茶ノ水橋の「櫻の馬場」期間を経て、真光寺内に引っ越して来て、菅原道実公を祭るサクラサク『櫻木神社』として知られております。また敷地内にはお稲荷さん、そして本郷薬師も健在です。その敷地には昔、本郷區役所が、建設中の折には真光寺領地に間借していたそうです。その敷地がいかに大きいかがよくわかります。 ■「警視出張所 病院」 さて春日通に面した理髪店『アライ』というと「ああアレでしょ、ホラなんていったっけ啄木の・・・  、駄賃を渡し、この角を曲がった時はさぞかしホットしたことでしょう。 この幼い頃からいつも出入りしていた弓町幼稚園入口前、この小さな幅の道が実は、昔のメイン通りの一つだと発見した時は、何か感慨無量な物が体を突き抜けました。もっとも春日から真砂坂上に達するまでは急な坂なので、重い荷をつんだ大八車等はもう一本、江戸城寄り(水道橋側)壱岐殿坂を利用したと見る向きが多くその方が無難かもしれませんね・・・。(与) 、駄賃を渡し、この角を曲がった時はさぞかしホットしたことでしょう。 この幼い頃からいつも出入りしていた弓町幼稚園入口前、この小さな幅の道が実は、昔のメイン通りの一つだと発見した時は、何か感慨無量な物が体を突き抜けました。もっとも春日から真砂坂上に達するまでは急な坂なので、重い荷をつんだ大八車等はもう一本、江戸城寄り(水道橋側)壱岐殿坂を利用したと見る向きが多くその方が無難かもしれませんね・・・。(与)

弓町本郷教会の事はまた改めて、本郷座の近く東竹町にあった「本郷会堂(弓町本郷教会の前身)」を、横井先生の項で紹介する約束をして離れ、大きな楠に敬意を表しつつそこを右に曲がり、春日通り(真砂坂上の信号)を渡り歩をふるさと歴史館に向かってまいりましょう。 写真は★航空写真☆ローカル誌及び「アライ理容案内・店頭」より。 ふるさと歴史館から出て左へ、もうそこは三四郎に出てくる、美弥子の家のモデルとなった元秩父セメントを創業した「諸井邸」です。先程、ふるさと歴史館で観て来た、冠木門です。昔はその個々の治安を維持する為、門限時間があり住んでいる者はみな、門限時間に間に合うように居酒屋からふっ飛んで帰って来たようです。当時の長屋は、小集落毎に長屋門が付いていました・・。なになにそんな事より牛乳配達の瓶を入れる壁に掛かっている青い明治や黄色い森永の木製ケースの方が懐かしいって。フムフム、本当にそうですね。まだまだじっくり見ればいろんな物が発見できる事でしょう・・・。では、進んで右手に公園が付いた真砂図書館が、さらに進むとホラ、車は行き止まりスッテンコロリンの「炭団坂」に行き当たりました。 アッ何かもう案内板をそれも二つも見つけてしまいましたね。 そう一つは階段途中の炭団坂の案内板、もう一つはスグ上の坪内逍遥や正岡子規が関係する「常盤会」跡の案内板です。今は、縁あって「日立の研修所」やはり学習する所になっており施設に入っている店は、「逍遥」という名前を大切に使っております。さて欄干の上から今も昔も変わらない菊坂台地を見渡すことが出来、弓なりになっている家屋群を昔の写真のようにとって見ることが出来るでしょう。 そう右前方の足元近くにはもう、「宮澤賢治と本郷・菊坂下宿先」が、そして左には美人薄命、イヤ五千円札「にごりえ」の「樋口一葉が住んでいた場所、一葉井戸が在ります。」顔を上げ正面から1時2時の方向に、後で行く「菊富士ホテル」の跡があります。そこは現在、レンガ色の部分とコンクリの部分がある「水のオルガノ」の建物の右奥白い部分で、長泉寺の山門横右延長線上に見えます。 ※ピンク色下線部分はH15頃の記事なので削除します。 ★余談ですが。文京区役所 (文京シビックの25F展望台東側から見ると、弓なりになっている菊坂台地を見渡すことが出来ます。一度お試しを。※17:00以降は500円玉一つでビールとおつまみが。暮れ行く本郷の景色、また一つ一つと灯る明かりをめでて、堪能されるとまた一興かと思います。) ただの「のん兵衛」だったりして・・・ では、・・・欄干を少し戻り炭団坂の降り口に立ち、ゆっくりと今歩んできた方向を確かめて観てください。そう真砂図書館、諸井邸ふるさと歴史館通りの向こうに運がよければ大きな例の楠の木が見えるかもしれません。 今、あなたの建っている場所左側はその崖からさっき通った弓町教会の前まで、病院でありまたもっと昔を辿れば、「小笠原佐渡之守」の大名屋敷敷地だったところです。平成17年におりしも三井物産が大きな高層マンションを押し立てようとしているところです。これが出来ると、大名屋敷の面影は男女平等センターとの境に残る三本の木と僅かな木だけになってしまうかも知れませんね・・・。 ■「常盤会」面影について・・・ そう言えば常盤会の跡が現在、日立の研修所になっていますが。少し前は「東陽堂」でした。その前「無線電信学校」となった時期があったようです。ここが真砂遺跡第二地点です。

小生、御幼少のみぎり(ケ・ケ・ケ・ちよっとムリがあるかな。)には、幼稚園の同窓生ワタナベさんが住んでおり、銀球鉄砲を構え風呂敷マントをたなびかせて二階の長い廊下を所狭しと走り回ったものでございます。記憶に残っているのは正岡子規の住んでいた部屋側に向かって行くと(つまりは東よりから西側の部屋に向かって行く途中、出窓付きの洗面が有りました。よく旅館などで見られる石製の低いやつです。その窓から外を一瞬見やった景色は、竹林越しの我が家の先に「天理教」や「茶道倶楽部」辺りが見えていたのをおぼろげながら記憶しております。 ※では、図書館や公園でちょっと休憩し。ふるさと歴史館前まで戻りましょう。 さて左手には巨大なタワーが建つ秩父セメントが在りました。今では想像も出来ませんが、昭和29年頃封切られた成瀬監督作品の「晩菊」の中に登場しますので信じられない方はその作品で一度ご覧になってください。炭団坂上、秩父セメントの反対側、現・坂口医院の場所には名前を忘れましたが、大きな紋章(家紋)が彫られた新しい木戸の御宅がありました。名取とか由緒ある方が住んでいたのでしょうか? その先は旅館「真成館」の本館と奥に新館が在りました。入り口には大きな石があり「大ちゃん」が住んでおりました。その向かいが真砂図書館、昔は交通局か何かの土木関係の資材置き場となっており右手に幾つにも仕切られたレンガの囲があり中に、大量の砂利とか、砂とか敷石が置いてありました。ここは近所の子供たちの格好の遊び場となっておりました。その頃同年代位の子が地方の同じ様な資材置き場で遊んでいて、砂が崩れ何人かが生き埋めになり亡くなったという報道がありました。落とし穴を作ったり、かまくらのような家を作ったりと今考えれば本当に危険なことをしていた物だと冷や汗が出ます。 その隣が坂口さんの家でした。以前はモスグリーン色のタクシーを使用していた会社で、(全陸タクシー?)その真向かいが今も変わらない諸井邸です。その隣が暫く空き地になっておりましたが以前はお相撲さんが出入していた記憶があります。其れもそのはずアスファルトである時突然覆われたと思ったら、大阪市の所有地である表示板が掛かっておりました。よくネズミ色のVW。ビートル君が金網の前に永い事駐車している頃です。ここが今の「ふるさと歴史館」になって真砂遺跡の第二地点となります。

欄干のもとから、その大名屋敷敷地の大きさを少しでも感じる事が出来ましたでしょうか。? ①本妙寺谷界隈コース●楠木・弓町本郷教会・女子美弓町校舎コースの方とお別れして、前の道に進んでまいりましょう。左が旧・坂口邸で今は映像関係の会社が入っております。右が橋爪産婦人科医院でした。ここは、燕楽軒を意識したデザインで白い大きなビルがあったそうです。そうこの道は、昔の大名屋敷を横断している道です。暫く進むとお気付きになった方も居られると思いますが、右に大きな鬼瓦が玄関先に置かれています。 さて、左にある寺本さんは、聞く話によると。戦後の菊坂の通りの入り口に在ったアメリカ屋を経営しており、あの「燕楽軒」の跡で商いをしておったそうです。また、「鬼の宿帳」菊富士ホテルの羽根田武夫氏の地図では、丁度ここらに「兼親質店」が記載されております。今、真砂町の和菓子の老舗のご主人が協力してくださり調査を続けています。話では、ヤマト質店の一部を貸した現代で言う「トランクルーム」のような物を言うのかも知れないと云うお話で、幻の「兼親質店」が登場しました。 ※追加情報 H1812 先月一葉を偲ぶ会110年で紹介されたM町会長さんから貴重な資料を頂戴し早速拝見、すると幻と化していた「兼親質店」の店名と住所が掲載されており再確認できました。やはり、実在していたようです。さて細い道を抜ける際左にある建物が、法医学で有名な真砂医院です。真砂医院の先生は、司法解剖の権威でしたから、よく東大の医学部裏には通われたようで。今は住居のみに変わっておりますがその一部に残る真砂医院の石の土台やレンガの壁、そして付近の樹木が昔の名残をよく留めております。古地図や俯瞰図と見比べて見て下さいね。 通りを抜け本郷小「旧・真砂小」 |

二つの程度

二つの程度 の良い

の良い 写真があり、手に入れば、昔空間を

写真があり、手に入れば、昔空間を と芝露月町にあった兼安の関係で「乳香散」歯磨き粉の発売元・川柳・堀部安兵衛の書いた看板(「泉岳寺」に・・)何故か双方の近くに「別れの橋」昔在任を解き放った場所があることでも有名です。古地図と古い写真からすると、以前は明治時代の長嶋洋品店、今で言うと、三原堂より一つ道路側付近にあったことが判ります。現在、本郷通りを挟んだ反対側に移転し、売る物も「小間物・小物」に変わり今も盛業です。☆「文京の歴史を訪ねて」③名所旧跡をさぐる

読売新聞PR版ローカル誌より引用

と芝露月町にあった兼安の関係で「乳香散」歯磨き粉の発売元・川柳・堀部安兵衛の書いた看板(「泉岳寺」に・・)何故か双方の近くに「別れの橋」昔在任を解き放った場所があることでも有名です。古地図と古い写真からすると、以前は明治時代の長嶋洋品店、今で言うと、三原堂より一つ道路側付近にあったことが判ります。現在、本郷通りを挟んだ反対側に移転し、売る物も「小間物・小物」に変わり今も盛業です。☆「文京の歴史を訪ねて」③名所旧跡をさぐる

読売新聞PR版ローカル誌より引用 」という声が、通の方から聞こえてきそうです。この『喜之床』を左に曲がると「現・野口米店」がその反対角。そして次の曲がり角を右に曲がる。角から二件目、此処にはつい最近迄、最高裁判所裁判官の阪本さんの愛した

」という声が、通の方から聞こえてきそうです。この『喜之床』を左に曲がると「現・野口米店」がその反対角。そして次の曲がり角を右に曲がる。角から二件目、此処にはつい最近迄、最高裁判所裁判官の阪本さんの愛した

さて、ふるさと歴史館を背にして前に立つと、前に道が伸びておりその先に本郷小学校(旧・真砂小学校)が見えますのでそちらに向かってまいりましょう。エツ、あなたはあの楠が気になるって。ではここで、このまま①本妙寺谷界隈コース

さて、ふるさと歴史館を背にして前に立つと、前に道が伸びておりその先に本郷小学校(旧・真砂小学校)が見えますのでそちらに向かってまいりましょう。エツ、あなたはあの楠が気になるって。ではここで、このまま①本妙寺谷界隈コース ここにはヤマト質店がありその土蔵が建っておりました。ここにお住まいの奥様のお話によると今でも中庭に、もう一対の鬼瓦が飾ってあるそうです。ちょうど奥様が嫁いでいらした時敷地の関係で、取り壊しをしました。その土蔵のてっぺんに載っていた鬼瓦です。随分大きな物だったんでしょうか・・。ついでに一葉のお世話になった伊勢質店に関連するお話をお伺いしたので御披露しておきましょう。伊勢質店である時、結婚の話が持ち上がりこのヤマト質店の二階でお見合いだか・結納を行なったそうです。

ここにはヤマト質店がありその土蔵が建っておりました。ここにお住まいの奥様のお話によると今でも中庭に、もう一対の鬼瓦が飾ってあるそうです。ちょうど奥様が嫁いでいらした時敷地の関係で、取り壊しをしました。その土蔵のてっぺんに載っていた鬼瓦です。随分大きな物だったんでしょうか・・。ついでに一葉のお世話になった伊勢質店に関連するお話をお伺いしたので御披露しておきましょう。伊勢質店である時、結婚の話が持ち上がりこのヤマト質店の二階でお見合いだか・結納を行なったそうです。

前を左に曲がり真砂医院の周りに沿ってレンガの塀を過ぎると、文京区男女平等センターが広がってきます。そう「真砂遺跡」の出た場所。ここに大名屋敷の入り口がありました。昭和の面影は、先程のレンガの壁を過ぎると直ぐ奥に窪んで行き、立派な屋根付の土壁が大きな木の門の前まで続いていました。大きな木の柱の門には、かすれた文字で「天野」という表札が、かかっておりました。説明よりはその写真をまずは、ご覧になってください。、、 つづく・・・

前を左に曲がり真砂医院の周りに沿ってレンガの塀を過ぎると、文京区男女平等センターが広がってきます。そう「真砂遺跡」の出た場所。ここに大名屋敷の入り口がありました。昭和の面影は、先程のレンガの壁を過ぎると直ぐ奥に窪んで行き、立派な屋根付の土壁が大きな木の門の前まで続いていました。大きな木の柱の門には、かすれた文字で「天野」という表札が、かかっておりました。説明よりはその写真をまずは、ご覧になってください。、、 つづく・・・